ディスポーザーの仕組み│破砕方式や処理方法別の仕組みを解説

ディスポーザーは、キッチンに設置して生ごみを処理する機器のことです。マンションに標準装備として設置されるなど、注目を集めています。

ディスポーザーで破砕された生ごみは、水道水とともに排水管に排出されますが、どのような仕組みで処理されているのでしょうか。

本記事では、ディスポーザーの仕組みについて解説します。基本構造から使い方、給水方法、処理方法などを詳しく説明します。

ディスポーザーの仕組み

ディスポーザーはキッチンのシンク下に設置し、生ごみを細かく破砕して、水道水とともに排水管に排出します。処理した生ごみは最終的に処理槽で分解・浄化して下水に流れるので、ごみ処理場での焼却処理が不要になり、環境負担を軽くする効果もあるといわれています。

ディスポーザーが生ごみを処理する基本的な仕組みは次のとおりです。

- ディスポーザーに生ごみを投入する

- 水を流す

- ハンマーや回転刃で生ごみを破砕する

- 排水処理槽などで処理して放流する

ディスポーザーの種類やメーカー・機種などによって異なる場合もありますが、上記が基本的な処理の手順です。

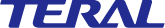

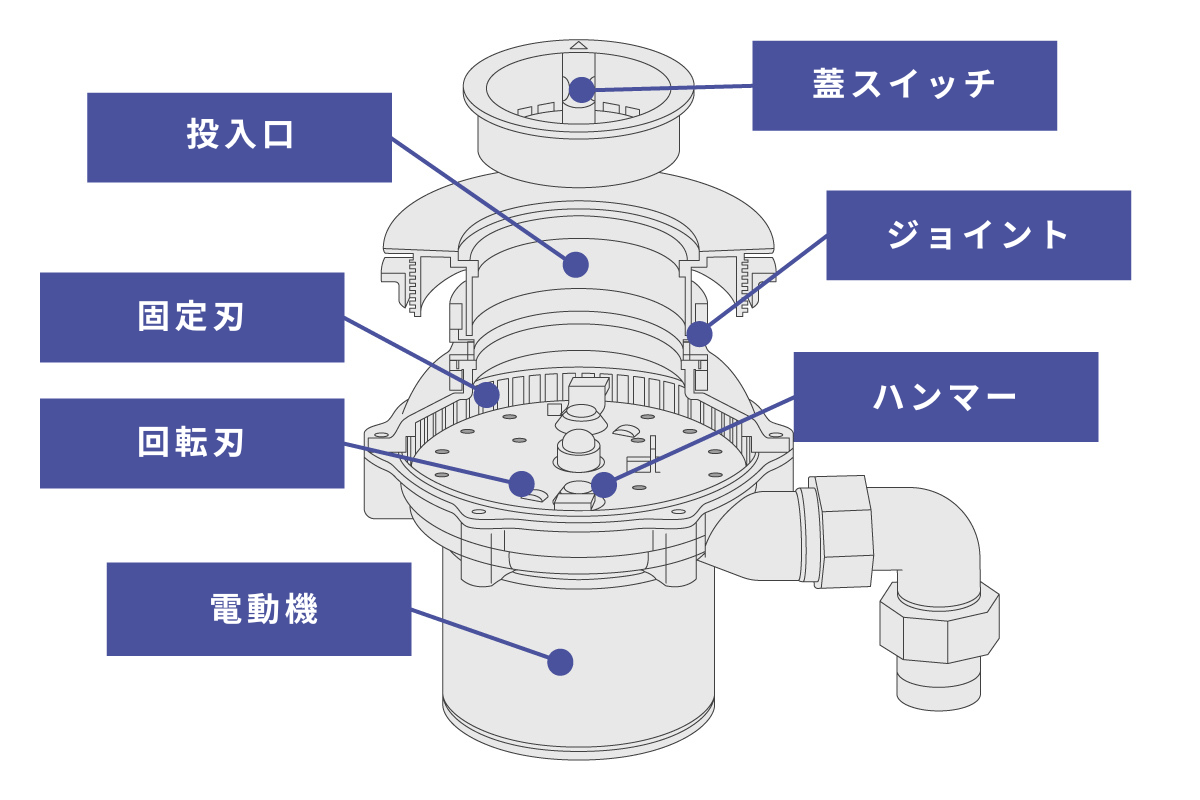

生ごみを投入する仕組み

生ごみは、シンクに設置されたディスポーザーの投入口に(から)入れます。一度に投入する生ごみはディスポーザーによって異なりますが、両手で持てるくらいの量が目安です。

投入口に生ごみを入れたら、水を流しながらスイッチを入れます。ディスポーザーには、バッチ式(一括投入型)と連続投入式の2種類があります。

日本では、蓋とスイッチが一体になった蓋スイッチを使用したバッチ式が主流です。バッチ式は、投入口に蓋スイッチをはめ込んで回すことで作動します。蓋が開いた状態では作動しないため、安全性が高い点がメリットです。

一方で連続投入式は、多くの生ごみを続けて処理できるタイプです。海外から輸入された製品に多く見られますが、誤って手を入れてしまう危険性もあり、安全性の観点も含めて国内の制度における認証は得られていません。

ディスポーザーへ給水する仕組み

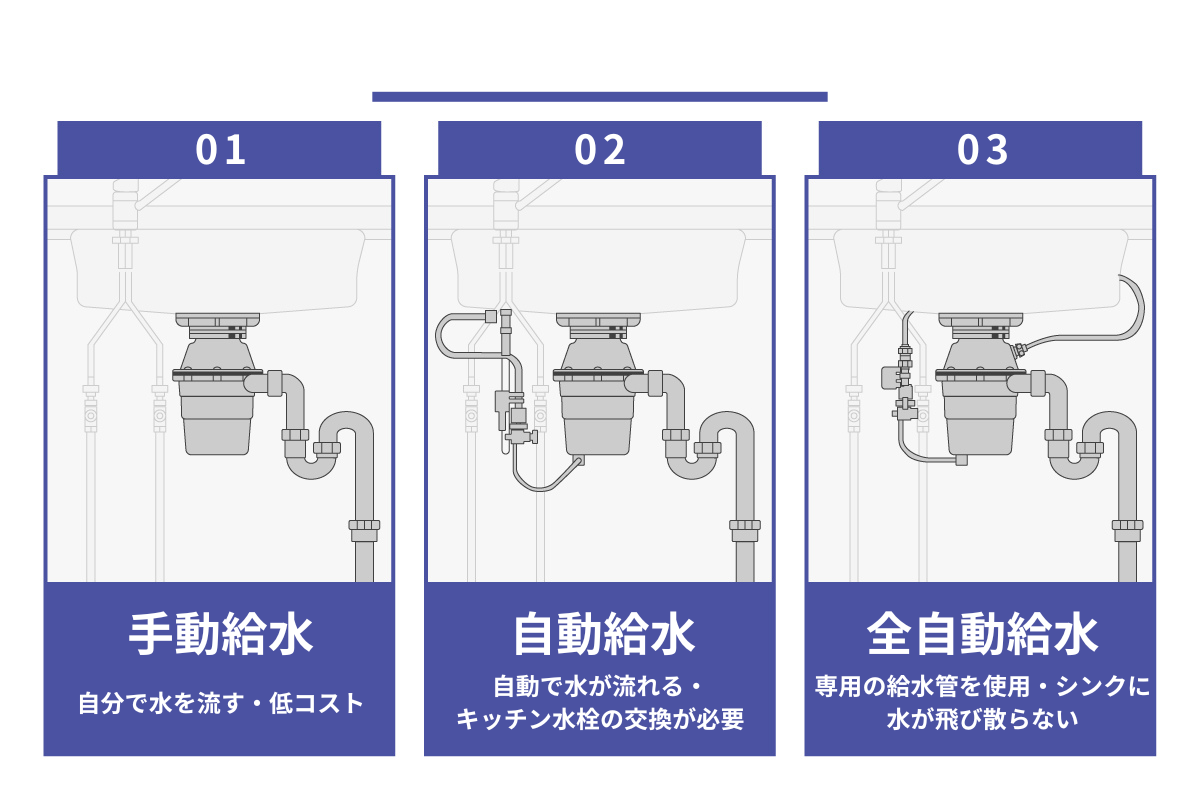

ディスポーザーは水道水を使用して生ごみを排出します。そのため、動作時には給水が必要です。給水方法は大きく分けて手動給水・自動給水・全自動給水の3つです。

| タイプ | 特徴 |

| 手動給水 | 使用者が自らキッチンの水栓からディスポーザーに給水する |

| 自動給水 | キッチン水栓の配管を分岐させ、ディスポーザーの動作に連動して自動でキッチン水栓から給水される |

| 全自動給水 | ディスポーザーに給水管が直結し、使用時に自動的にディスポーザー内部に直接給水される |

手動給水タイプは、使用する際に自分でキッチン水栓から水を出す必要があります。また、運転が停止してから10秒ほど経過するまでは水を流したままにします。手間はかかりますが、故障時はディスポーザー本体の交換だけで済むため、交換費用が抑えられる点が魅力です。

自動給水タイプは、キッチン水栓の配管を分岐させて設置します。ディスポーザーのスイッチを入れると自動的にキッチン水栓から水が出る仕組みです。水栓のオン/オフが自動で行われるので、導入時には対応するキッチン水栓に交換する必要があります。

全自動給水タイプのディスポーザーは、給水管とディスポーザーが直接つながっており、ディスポーザー内部に直接給水するためキッチンの蛇口から水が出ることはありません。このタイプには、水がキッチンシンクの中に飛び散りにくいというメリットがあります。ただし、キッチンの天板に逆流防止装置を設置する必要があるため、意匠的に問題があったり、設置費用が高くなることがあります。

生ごみを破砕する仕組み

投入した生ごみは、ディスポーザーの内部にある回転刃で破砕するのが基本的な仕組みです。

破砕の方法はメーカーや機種によって異なりますが、日本ではハンマーと回転刃を使用するハンマーミル方式を採用するメーカーが多いです。テラルでもこのハンマーミル方式を採用しています。

ハンマーミル方式は、内部のハンマーと回転刃や固定刃を用いて生ごみを破砕します。パワーがあり、ある程度硬い生ごみも破砕できる点が強みです。振動や動作音が大きいというデメリットがありますが、技術の進化により静音性の高いモデルも増えています。

他の破砕方法としては、チェーンが回転して破砕するチェーンミル方式や、中心軸の回転刃で破砕するブレードミル方式などがあります。

ディスポーザーの破砕方法の違いについては、以下の記事で詳しく解説しています。

ディスポーザーの交換はいくらかかる?相場や選び方など注意点も紹介

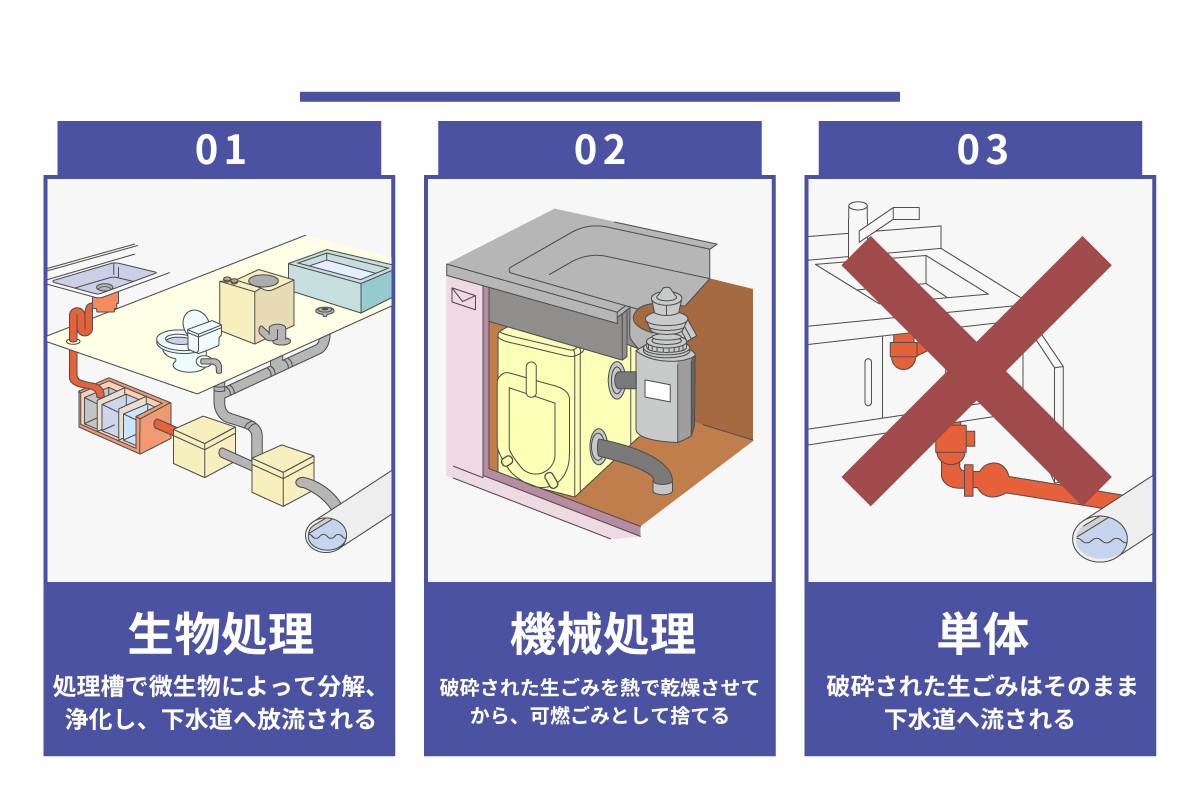

破砕後の生ごみを処理する仕組み

ディスポーザーで破砕された生ごみは、キッチン排水と一緒に排水管を通って処理槽に送られます。処理槽の処理方式は、生物処理と機械処理の2種類に分けられます。

| 処理方式 | 特徴 |

| 生物処理 |

|

| 機械処理 |

|

| 単体 |

|

生物処理タイプは、生ごみを建物敷地内に設置された処理槽の中で、微生物の力を使って分解・浄化してから下水道へ放流します。環境への影響が少ないため、エコロジーな処理方法として人気です。ただし、マンションなどの敷地内に専用の処理槽を設置する必要があり、大がかりな工事が必要になります。後付けが難しいので、マンションを建てる際などに導入されます。

機械処理タイプは、ディスポーザーとともに生ごみを処理する機器を設置します。シンク下に設置するため、収納スペースが狭くなる点がデメリットです。破砕した生ごみの処理は、熱で乾燥させる方法が一般的です。後付けもできます。

この他、単体ディスポーザーと呼ばれる破砕した生ごみを直接下水道に流すタイプもあります。しかし、排水管や下水道が詰まったり、下水処理場への負荷がかかる恐れがあるなど環境への悪影響が懸念されるため、現在ほとんどの自治体で設置は認められていません。

ディスポーザーに投入できるものとできないもの

ディスポーザーは生ごみを処理する機器です。野菜くずや果物くず、米飯、魚肉、小骨、肉類、麺類、パン、揚げもの、茶葉など、食品くずは投入できます。

ハンマーミル方式のディスポーザーは、比較的固い生ごみも破砕できますが、投入できないものもいくつかあります。

まず、金属・ガラス・陶器類や、プラスチックや割り箸・爪楊枝・タバコの吸い殻など、食品くずでないものは投入できません。処理できず、ディスポーザー内部や排水配管内に残り、ディスポーザーの噛み込みや排水管の詰まりの恐れがあるためです。

カニ類の殻や大きな骨、固い種などはも破砕できず、噛み込みなどの原因となります。

また、柔らかいものでも魚や鶏の皮、タコ・イカといった弾力性の高いものや、竹の子の皮やとうもろこしの皮などの繊維質のもの・貝殻類などは、破砕できなかったり排水配管に堆積したりして詰まりの原因になりやすいです。

また熱湯や油、薬剤などもディスポーザーや配管への影響があり、不具合の原因になります。

このように投入できないものを入れてしまうと、故障の原因になるので、取扱説明書をよく読んで使用しましょう。

ディスポーザーへの投入がダメなものはある?注意が必要なものを紹介

ディスポーザーの仕組みに関するQ&A

最後に、ディスポーザーの仕組みについてよくある質問と回答をまとめました。

Q:ディスポーザーのメンテナンス方法は?

A:ディスポーザーのお手入れ方法は、溜め水排水と氷洗浄がおすすめです。

溜め水排水は、桶や鍋に6〜8リットルの水を溜め、その水をディスポーザーに一気に流すことでディスポーザー本体と排水配管を洗浄できます。水があれば簡単にできるメンテナンス方法です。

氷洗浄は、ディスポーザーに氷を5〜6個入れてディスポーザーを作動させ、氷を破砕することによってディスポーザー内部を洗浄するメンテナンス方法です。破砕される氷の破片が飛び散り、破砕室内部の壁面にぶつかることで汚れを落とし洗浄できます。

氷といっしょに台所用中性洗剤やレモン汁、食酢などを数滴投入すると臭いを防ぐために、より効果的です。

このようなメンテナンスは、週に2~3回の頻度で行いましょう。

ディスポーザーの掃除方法については、以下の記事でも解説しています。

ディスポーザーの掃除方法と役立つアイテムを紹介!使用NGなのはどれ?

Q:ディスポーザーの寿命はどのぐらい?

A:ディスポーザーの寿命は7〜10年程度が一般的です。ただし、使用方法や状況によっては、寿命よりも早く壊れてしまう可能性もあります。

また、パーツによっては本体よりも早く交換が必要です。電動機は7年、ジョイント・固定刃・回転刃・オイルシール・制御盤・各種パッキンは5年を目安に交換する必要があります。

適切なメンテナンスをしながら、正しい使い方をすることで、長く安全に使用しましょう。

ディスポーザーの寿命は何年?交換目安や寿命を延ばすポイントも紹介

Q:修理費用はいくらかかる?

A:ディスポーザーの修理費用は、軽度なら1〜2万円、本体交換が必要な場合は本体代を含めて8〜18万円程度かかります。

また、ディスポーザーの修理には、技術料や部品代の他に出張料がかかることがほとんどです。さらに交換をする場合は、既存の機械の処分費用なども発生するケースがありますので、事前に修理や交換の見積をとるとよいでしょう。

マンションや賃貸物件で使用しているディスポーザーは、修理費用を管理会社が負担してくれる場合もあります。まずは管理会社に相談しておくとスムーズでしょう。

修理費用については、以下の記事でも詳しく解説しています。

ディスポーザーの修理費用はいくら?相場や依頼するポイントを解説

ディスポーザーの交換ならテラルがおすすめ

既存のディスポーザーを交換するなら、テラル製をご検討ください。テラル製のディスポーザーは、日本下水道協会が設けた性能・評価基準を満たしており、事業撤退した複数のメーカーからのアフターサービスを引き受けているので本体交換も可能です。

またテラルでは、家庭用の安全性の高いディスポーザーを取り扱っています。ハンマーミル方式を採用しており、比較的固い生ごみでも破砕できます。

給水は手動給水・自動給水・直接自動給水の3タイプから選ぶことが可能です。また、汚れが付きにくい蓋スイッチやお手入れモードを導入した機種など、性能の高いモデルも豊富です。アフターサービスも充実しています。

テラル製のディスポーザーについて詳しく知りたい方は、以下からご連絡ください。

▼お問い合わせ先

| 東京支社 | 03-3818-7800 |

| 中部支店 | 052-339-0875 |

| 関西支店 | 06-4803-8838 |

ディスポーザーの仕組みを知って安全に利用しよう

ディスポーザーは、生ごみを破砕して、処理槽で処理して下水に排出できるので、可燃ごみの量が減る・臭いを防げる・環境に優しいなど、さまざまなメリットがあります。

ディスポーザーのメリットを活かすためには、仕組みを理解して、正しく使用することが大切です。例えば入れてはいけないものを投入したり、使用できない洗剤でメンテナンスしたりすると、寿命よりも早く故障する恐れもあります。

本記事を参考に仕組みを理解して、ディスポーザーを安全に使用しましょう。